- 2025.8.18出校日(8/18)

- 2025.8.18情報処理部・全国パソコン技能競技大会(8/8)

- 2025.8.5少年消防クラブ消防署体験入署(8/5)

- 2025.8.4夏大会、野球部第69回中日少年野球大会愛知県大会(8/3)

- 2025.8.1平和学習展示会(8/1)

|

||

1年生が合気道を学びました。(6月20日)

弥富市は「わかしゃち国体」以来、なぎなたの町として歴史を重ねています。本校でも「なぎなた部」があり、大きな実績を残しています。今日は、なぎなたとは違う武道である合気道(と護身術)を学びました。お髭のなが~い村瀬先生をはじめ、滝本先生、林先生、そして、はるばるイギリスのトーントンからマイケル・ヒンギス先生にも来ていただきました。ヒンギス先生は、2週間ほど日本に滞在してみえるそうです。

弥富市は「わかしゃち国体」以来、なぎなたの町として歴史を重ねています。本校でも「なぎなた部」があり、大きな実績を残しています。今日は、なぎなたとは違う武道である合気道(と護身術)を学びました。お髭のなが~い村瀬先生をはじめ、滝本先生、林先生、そして、はるばるイギリスのトーントンからマイケル・ヒンギス先生にも来ていただきました。ヒンギス先生は、2週間ほど日本に滞在してみえるそうです。

体育館では、村瀬先生から護身術の初歩を教えていただきました。

「後ろから首を絞められたら、あごを引いて体をねじる」

「強引に手を引かれたら、素早く手を引き、アイーン(志村けん風)」

二人一組になり実際に体験すると、簡単に不審者から逃げることができることを知りました。

柔道場では 、滝本先生、林先生、ヒンギス先生から合気道の基本を学びました。

、滝本先生、林先生、ヒンギス先生から合気道の基本を学びました。

「座技呼吸法」を教えていただきました。「座技呼吸法」とは、座りあった状態から受け手は跪坐(きざ=つま先を立てた正座)の姿勢で手を上から抑えつける様にして抑えることだそうです。二人一組で実践し、力だけに頼らずに相手を押さえる技を知りました。初めは理解できていなかった生徒も、先生方に動きを丁寧に教えてもらうと、くるくると(!?)まわり始めました。

絶対あってほしくはありませんが、「もしも」の時には今日実践したことを思い出して、危機を回避してほしいと思います。

教育相談(6月19日)

今日から4日間、授業を45分授業にして時間を生み出し、「教育相談」を行います。

日々、慌しく過ぎていく中学生の生活。それに順応できている子もいれば、そうでない子もいます。友人関係がうまくいき、学校へ行くのが楽しいと思っている子もいれば、そこに悩んでいる子もいます。勉強のことや部活動のこと、中学生は多くのことに思いをめぐらせながら生活をしています。

「どう、最近?」

担任の先生にこう切り出され、

「特に困ったことはありません」

と答える子も多くいますが、ちょっとためらったり、次の言葉が出ない子も中にはいます。もちろん、話したいことはたくさんあっても、それを面と向かってはなかなか言えない子も多いのが現実です。そこで、この教育相談では、事前に「教育相談」というプリントを用意し、そこに書いてから始めています。本当は、担任や学年の先生が子どもたちが発する小さなサインを確実にキャッチできるとよいのですが、それができないこともあります。今日からの教育相談が、そのきっかけになり、「先生に相談してもいいんだ」という気持ちになってくれたらと思います。

ICTを駆使して(6月19日)

いつものようにグランドから順々に朝の部活動練習を見ながら歩いていると、

「おはようございます!」

と、それぞれの部から気持ちのよい元気なあいさつが飛んできます。しかし、給食室の北側にいるはずの女子ハンド部がいません。いつもの元気なあいさつも聞こえません。「あれ?」と思い、進んでいくと、給食室の北側に集まって、一点を見つめていました。その視線の先にあったのは作戦板を兼ねた小さなホワイトボードでした。でも、そこは真っ白で作戦や練習メニューが記されているわけではありません。子どもたちが目を凝らして観ていたものは、ハンドの試合映像でした。自分たちのものか、どこかの学校のものかは分かりませんでしたが、コートで体を動かしているだけでは分からない、全体の動きや陣形などを客観的に見ることができます。顧問の先生は体育の授業でもタブレットをよく使い、それをすぐその場で再生して「振り返り」をする場面を設けています。少し前までは、

「この前の試合で、相手はこうやって攻めてきたでしょ。だから、こうやって…」

と、記憶をたどりながら指導をすることがほとんどでしたが、今はこうやってタブレットやそれにつないだプロジェクタなどのICT機器を駆使して、より具体的にインプットすることで、子どもたちの思考は活性化され、その後の体を使った練習に大いに生かされます。

今年から練習時間を大きく見直した部活動。今までどおりの練習ではなく、指導法の工夫も求められ、それが少しずつ始まっています。

登校時間帯の地震(6月18日)

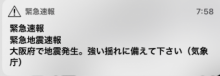

今日は月曜日。いつもより遅い時間に登校指導をしていました。すると、突然、ポケットからアラーム音が!「なんだろう?」と慌ててスマートフォンを見ると、そこには緊急地震速報が流れていて、

「緊急速報

緊急地震速報

大阪府で地震発生。

強い揺れに備えてください」(気象庁)

とありました。

歩いていたせいか、その揺れをまったく感じませんでした。目の前を通り過ぎる子どもたちも、同じように気づいてなく、いつものように、

「おはようございます!」

と元気よくあいさつをしていきます。

ほとんどの子が登校を終えた8時30分ごろに職員室に戻ると、テレビはその地震による被害状況を刻一刻と伝えていました。

「学校に着いていた子どもたちは、どうでしたか」

職員室で子どもたちをみていた先生に尋ねると、

「自転車小屋や教室で、ちゃんとしゃがんで頭をおさえていましたよ」

とのことでした。

さっそく、今日の朝礼でそのことに関連付けた話をしました。ご家庭でも、いざという時にどう行動したらよいのか、これを機会に話題にしていただけるとよいかと思います。

海部地区相撲大会(6月16日)

昨日、全校の応援を受けた相撲部が、海部地区の相撲大会に臨みました。相撲部として年間通して活動している学校はなく、どこも特設部として参加しています。ですから、各学校の力自慢、技自慢の子たちが顔を揃えた大会となりました。

開会式が終わり、まだ土俵の空気も切り替わる間もない最初の取組に登場したのが弥富中でした。相手は同じ弥富市の十四山中。先鋒はまだその空気に乗れないうちに敗れてしまいましたが、中堅がその流れを断ち切り、大将戦と合わせた2勝1敗で、幸先のよいスタートを切りました。 しかし、次の立田中戦は0勝3敗、甚目寺中戦は1勝2敗と負けが先行してしまい、残念ながら決勝トーナメントに進むことができませんでした。

しかし、次の立田中戦は0勝3敗、甚目寺中戦は1勝2敗と負けが先行してしまい、残念ながら決勝トーナメントに進むことができませんでした。

個人戦には3人が出場しましたが、こちらもそれぞれの初戦ではね返され次の駒へ進むことはかないませんでした。

結果だけ見ると残念でしたが、黙々と練習した3年生が大会の土俵を踏むことができたこと、それは大いにたたえたいと思います。そして、その後ろ姿を見ていた後輩たちはそこから必ず来年につながる何かを学び取ってくれたと思います。

部活動正式入部(6月15日)

部活動見学→体験入部→仮入部と順を追って進めてきた1年生の部活動が、本日をもって正式に決まりました。

各部の人数は、こちらをご覧ください。

相撲壮行会(6月15日)

自分が所属している部の練習だけでも大変なのに、その後、土俵に集まり、四股(しこ)・すり足という基本動作からぶつかりげいこまで、地道に練習を重ねてきた相撲部の子たちの力を試すときが明日に迫ってきました。そこで、今日、体育館でその壮行会を行いました。

全校生徒の拍手でステージに上がった相撲部員。練習を始めたころに比べたら、たくましくなったように感じました。キャプテンの力強い言葉からは、練習に裏づけされた自信も感じられ、生徒会長の熱いエールは、まさに600人の大応援団の声でした。

明日の海部地区相撲大会で対戦する学校にどんな選手がいるのかまったく分かりませんが、「自分を信じて、仲間を信じて、全力でぶつかろう!」という顧問の先生の言葉どおりぶつかっていってほしいと思います。

※画像をクリックすると、今日の壮行会で紹介した動画がご覧いただけます。

職場体験学習(6月12~14日)

「働く」

子どもたちは、それにどんなイメージをもっているのでしょうか。日頃の生活の中で、さまざまな場でさまざまな働く人の様子を見ているはずです。しかし、いざ、その仕事について、仕事の内容・気をつけていること・苦労ややりがい、などを聞かれると知らないことが多いことに気づきます。自分の家族の仕事についても知らないことの方が多いですね。

そんな「働く」ことを少しでも知り、今後の進路選択に役立てようと、2年生の子たちが職場体験学習を行い、今日、その3日間の体験を終えました。その様子をご覧ください。(事業所や施設をクリックしてください)なお、最後の「弥富中学校」は、体験先が休業日で体験できない子たちが、学校の先生のお手伝いをしてくれた様子です。こんな仕事もしているんだ、と感じてくれたでしょうか。

最後になりましたが、今回の職場体験学習では、59の事業所・施設の方々にお世話になりました。心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。ご家庭でも、ぜひ今回の職場体験を話題にしていただき、ご家族の仕事について話していただけたら、きっとさらに深まるのではないかと思います。

スマホ教室(6月13日)

子どもたちを取り巻く環境は私たち大人の想定を超えるスピードで変わっています。特に携帯電話・スマートフォンに関するものは、大人がついていっていないのが現状です。学校で指導することがらの多くもこれらに起因し、その対策が急がれます。

そこで、弥富中学校では3年前から「スマホ教室」を実施しており、今日、1年生がそれを受けました。講師の方から、

○個人情報が相手に分かる危険性

○「本当にこれでいいのか」と判断する力

○危険性があることを知って、正しくつかう

ということを実際の場面に応じて教えていただきました。

授業後の子どもたちの感想には、

「家に帰ったらすぐに確認しようと思います」

「分からなくなったら、家族に聞こうと思います」

というものが見られました。

スマートフォンは便利な道具であることは否定しません。しかし、それが大人の手の届かない“闇の世界”の入口になりうるということを、これを機会にお子さんと一緒にお考えいただきたいと思います。