- 2025.7.28夏大会、陸上競技部愛知県大会(7/26)

- 2025.7.28夏大会、吹奏楽部西尾張地区大会(7/24)

- 2025.7.28夏大会、ソフトボール西尾張大会(7/25)

- 2025.7.28夏大会、女子剣道部団体西尾張大会(7/24)

- 2025.7.28夏大会、女子ハンドボール部西尾張大会(7/23,7/24)

|

||

じっくりと話し合って(11月10日)

3年生の教室の廊下に机が二つ並ぶ光景がよく見られるようになってきました。担任と子どもたちとの2者懇談です。二人の間に広げられているのは「進路希望調査」用紙です。

「ここを第一志望にした理由は?」

まず聞くのは、ここです。私たちが中学生の頃も担任の先生との懇談はありました。その時の言葉で耳に残っているのは、

「ここなら(合格する)可能性があるぞ」

でした。つまり、“入りたい学校”より“入れる学校”を選ぶ進路指導だったように思います。しかし、今は違います。将来を見据え、その夢を達成するためにどういう道を選ぶのか、にこだわった進路指導をしています。ですから、1年生はこれから職業講話を、2年生は5月に職場体験学習を行うのです。自分が就きたい仕事があるから、そこを選び、自分の意思でそこを選んだから多少の苦労も乗り越えられる、と思うのです。

もちろん、それは14、15歳の子どもだけでできることではありません。ご家庭でじっくりと話し合うことがとても大切になってきます。私たちは、それを受けて、こうやってサポートさせてもらいます。

今日の新聞に、公立高校の募集人員が発表されました。http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/252223.pdf

弥富中学校の子たちのこれまでの進路先でいくと、

<Aグループ>

「名古屋南」「一宮南」「海翔」

<Bグループ>

「中村」「一宮西」「美和」「五条」

が、それぞれ40名の定員減となりました。厳しい数字ですが、だからこそ気持ちを引き締めてこれからの一日一日を大切にしてほしいと思います。

福祉実践教室(11月9日)

こんにちは、情報処理部です。

11月7日(火)に1年生は福祉実践教室がありました。

クラスごとに分かれてA組は音訳、B組は高齢者疑似体験、C組は点字、

D組は手話、E組は車いす体験、F組は視覚障がい者ガイドでした。

私は、D組なので手話をやりました。手話の講義を聞いて

耳の聞こえない人でも、口話、空書、身振り、指文字、

筆談、絵、手話などを用いてコミュニケーションが

とれるということがわかりました。

中でも、口話は、体験をしてみてとても難しいと思いました。

講師の方の話によると、中学生時代、学校では手話を

使わずに、口話だけで

学校生活を送っていたそうです。

今は昔と比べて手話が使えるようになって講師の方も

便利になったといっていました。

このような人たちが、

もっともっと暮らしやすい社会になればいいなと思いました。

福祉実践教室!(11月9日)

こんにちは。情報処理部です。

もうすぐ本格的な冬に入ります。風邪をひかないように

寒さ対策をしっかりしたいと思います。

さて、今週火曜日には福祉実践教室がありました。車いすや

手話、点字、音訳などクラスごとにいろいろな体験をしました。

点字と車いすを体験したので紹介します。

まず、点字は五十音の成り立ちや点字のルールなどを学び、

実際に文章を作ってみました。出来上がった点字は点が

たくさんあって文章として読むのはとても難しかったです。

次に、車いすは自分が介護される側や介護する側になり、

実際に車いすでの生活を体験しました。段差を上がる時に

とても上がりにくくて介護する人は大変だということが分かりました。

クラスによって体験が違ったので一クラス一つしかできませんでしたが

自分が学ぶことに一生懸命取り組むことができました。これからの

生活に生かす場面があると思うので、この体験を忘れないようにしたいと

思います!!

小さなパン(11月9日)

今日の給食は、

ホワイトソースのペンネ

チキンカツ

ブロッコリーサラダ

ロールパン

牛乳

でした。エプロン、マスクをつけた給食当番が配膳を始めて驚きました。

「あれ、パンが小さい…」

いつも食べるロールパンに比べふた回りほど小さいのです。「小学校のものと間違えたのでは」ということが、一瞬、頭をよぎりましたが、どうやらそうではないようです。

今日のメインのおかずは「ホワイトソースのペンネ」です。ペンネはもちろん、ホワイトソースは米粉でつくられているものですので、「炭水化物」をふんだんに摂ることになります。そこで、摂り過ぎないようにロールパンを小さいものに替えたということです。

発育ざかりの子どもたち。いっぱい食べて大きくなってほしいと願いますが、それはバランスがとれた食事という意味で、なんでもかんでも食べればよいというものではありません。毎回の食事で常にバランスをとるのは難しいので、一日の食事の中で、または数日の中でバランスがとれるような工夫が必要だということを感じた、今日の給食でした。

広島研修7(11月8日)

定刻に広島駅を出発した新幹線。乗ってすぐは、緊張感から開放さらたこともあり、少しおしゃべりをする姿もありましたが、疲れから寝る子も徐々に増えてきて、車内も静かになってきました。でも、寝ているから静かなのではなく、読書をする子も多

定刻に広島駅を出発した新幹線。乗ってすぐは、緊張感から開放さらたこともあり、少しおしゃべりをする姿もありましたが、疲れから寝る子も徐々に増えてきて、車内も静かになってきました。でも、寝ているから静かなのではなく、読書をする子も多 くいました。また、しおりを開いて、走り書きでメモをしたことをまとめ直している子も。今回の二日間が、「平和学習」「研修」だということを、最後の最後まで忘れないでいてくれたことをうれしく思いました。

くいました。また、しおりを開いて、走り書きでメモをしたことをまとめ直している子も。今回の二日間が、「平和学習」「研修」だということを、最後の最後まで忘れないでいてくれたことをうれしく思いました。

学校に着いての解散式。落ち着いた雰囲気を自分たちでつくり出している子どもたちや代表の子の言葉に、「成長」を感じたのは私だけでしょうか。この子たちになら 未来を託してもよいと思いました。

未来を託してもよいと思いました。

子どもたちがこうした有意義な研修を積むことができたことは、そういう機会を与えていただいた弥富市教育委員会や、ガイドボランティアをはじめとした広島で関わった多くの方々、そして何よりもご家庭の支えがあってのことです。最後になりましたが、厚くお礼申し上げます。

PTA健康委員会「給食試食会」(11月8日)

今日の献立は、「白米、牛乳、さばの銀紙焼き、揚げじゃがいものきんぴら、けんちん汁」でした。日頃子どもたちが食べている給食を知っていただくことと、短い研修を通して家庭での食育に生かしてもらうことをねらいにしています。

委員会の方々は、久しぶりの給食当番に、係決めのときから盛り上がっていました。参加された方々も、中学校卒業以来の給食に懐かしさがいっぱいのようすでした。栄養教諭の河橋先生に、「揚げじゃがいものきんぴらのじゃがいもは冷凍ですか?」という質問があり、「いえいえ、生のじゃがいもの皮をむいて、スライサーで切ってから揚げたものです」との答えに、驚きの声があがっていました。

片付けを済ませたあと、河橋先生から「給食室の紹介」「朝食と学力の関係」「郷土料理」についてのお話を聞きました。忙しい毎日ですが、ちょっとした工夫で栄養のバランスの取れた朝食になります。育ち盛りの子どものために、きちんと朝食をとらせてしっかり学習できるよう、ご家庭でのご協力をよろしくお願いします。

PTA研修「パン&和菓子教室」(11月8日)

今回は、「ちょっと不思議なクリームパン(冷やしクリームパン)」と、練り切りはクリスマスバージョンで「サンタとトナカイ」でした。

パン生地をこねる場面では、調理台に叩きつけるようにこねるのですが、日頃のうっぷんをはらすかのように力強くこねる方もおみえでした。

パン生地を発酵させている間に、練り切りでサンタとトナカイを作りましたが、食べるのがもったいないくらいとても可愛らしいおまんじゅうになりました。

オーブンで焼き上げたパンを冷まし、もっちりとした生地の中に、カスタードクリームとホイップクリームを混ぜた「クレーム・デプマット」を注入し冷やしクリームパンができあがりました。

「お疲れ様でした~!」とできあがった、パンと和菓子をもって、笑顔いっぱいで解散しました。

広島研修6(11月8日)

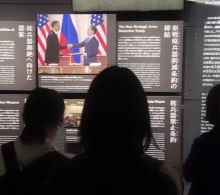

江田島青少年交流の家を出発した子どもたちは、再び「広島平和記念資料館」へやってきました。昨日はその周辺の公園を巡り、今日は資料館の中を見学するという日程です。

江田島青少年交流の家を出発した子どもたちは、再び「広島平和記念資料館」へやってきました。昨日はその周辺の公園を巡り、今日は資料館の中を見学するという日程です。

資料館は今、改築中で、展示物もかなり一新してありました。これまでは人形や模型などを多く使っていましたが、新しい展示コーナーはコンピュータを駆使して映像資料を多く見ることができました。また、タプレットのように自分自身で画面を切り替えることもできるようになっていました。そのために子どもたちは、説明パネルを見るだけではなく、自分の興味関心の あるところを深く調べていました。

あるところを深く調べていました。

ここで見せた子どもたちの目は、この二日間で一番強いまなざしでした。いや、正確には、目で資料を追っているというよりは心が揺さぶられているという印象を受けました。時間に限りがあり、十分な理解ができ ないまま資料館を後にした子どもたち。いつか必ず、ここを再び訪れてくれることと信じています。その時に自分の子どもも一緒なら、必ず「平和の語り部」となってくれることを信じて、広島を後にしました。

ないまま資料館を後にした子どもたち。いつか必ず、ここを再び訪れてくれることと信じています。その時に自分の子どもも一緒なら、必ず「平和の語り部」となってくれることを信じて、広島を後にしました。

広島研修5(11月8日)

広島の夜は子どもたちの味方でした。心配していた冷え込みもさほどなく、子どもたちはぐっすりと眠れ、朝になっても、ほらこの通り(笑)体調を大きく崩す子もほとんどありませんでした。

広島の夜は子どもたちの味方でした。心配していた冷え込みもさほどなく、子どもたちはぐっすりと眠れ、朝になっても、ほらこの通り(笑)体調を大きく崩す子もほとんどありませんでした。

でも、起床の時刻とともにさっと起き、身じたくやシーツの片付けなどを手際よく行います。同じ部屋の仲間と協力する姿も見られました。こんなところに、1年生の時のオリエンテーション合宿での経験が生き ているのでしょうか。

ているのでしょうか。

朝のつどいは、昨夜からの雨で下が濡れているので、体育館で行いました。同宿となった自動車メーカーの新入社員研修の方々と一緒に、元気よくあいさつを交わし今日の活動への決意を述べました。その後の朝食もしっかりいただき、今日のエネルギーを補給し、さあ二日目のスタートです。

★昨日、「被爆ピアノ」で歌った「COSMOS」の動画をアップしました。その写真をクリックしてご覧ください。

広島研修4(11月7日)

「いただきま〜す!」

「いただきま〜す!」

まっすぐな気持ちで歴史に向き合ってきた子どもたちが、いつものはじける笑顔を見せてくれたのが夕食の時間です。今日の献立は、「麻婆丼」をメインに何種類ものバイキングでした。お昼が戦時中を少し体験するためのしげるちゃん弁当でしたから、皆、お腹が空いていたようでたくさん食べました。

その後は「被爆ピアノ」鑑賞と合唱です。「被爆ピアノ」とは、その名の通り投下された原子爆弾によって被爆したピアノです。

その後は「被爆ピアノ」鑑賞と合唱です。「被爆ピアノ」とは、その名の通り投下された原子爆弾によって被爆したピアノです。

「被爆ピアノは、日本にしかありません」

という、調律をした方の言葉に「はっ」としました。そうなんです。日本は唯一の被爆国なんです。広島や長崎で無数のガラス片を浴びたピアノ。命を吹き込まれたそれは、私たちにすてきな音色を聴かせてくれました。子どもたちの聴き入る目がそう物語っていました。

お礼は学校祭で歌った「COSMOS」 です。被爆ピアノがそのメロディを奏でてくれ、先ほど演奏と歌を聴かせてくださったお二人がそれをしっかりと聴いてくださり大きな拍手をくださいました。合唱画像をクリックすると動画でご覧いただけます。子どもたちの歌声とともに、被爆ピアノの音色もお聴きください。

です。被爆ピアノがそのメロディを奏でてくれ、先ほど演奏と歌を聴かせてくださったお二人がそれをしっかりと聴いてくださり大きな拍手をくださいました。合唱画像をクリックすると動画でご覧いただけます。子どもたちの歌声とともに、被爆ピアノの音色もお聴きください。

思っていたより冷えなかった広島の夜が、子どもたちを温かく包み眠りにつかせてくれました。おやすみなさい。