笑い、しんみり、感動…。

そんな思いが広い体育館に広がった時間でした。そしてその中心にいたのは、まぎれもなく子どもたちです。

6時間目。いつもは先生たちの号令で落ち着いた空間をつくっていきますが、今日、そのマイクは生徒会執行部が握っています。

「これから、3年生を送る会を始めます」

|

|

| 1年合唱「COSMOS」 | 2年合唱「輝くために」 |

前半は、1年生・2年生が3年生にまつわるクイズを出し、体育館を笑いの渦に巻き込んだ後、仕上げに合唱を贈ります。「こんなに上手に歌えるようになったんだ」と感心したほどの歌声でした。でも、それはずっと3年生の背中を追いかけてきたからでした。学校祭でひとつの学年と同じ、約200人を引っぱってあの合唱を創り上げた3年生。その場にいた後輩だから、その大変さを知り、そのすごさを知っています。「私たち、こんな合唱ができるようになったよ!」そんなメッセージが込められた合唱でした。

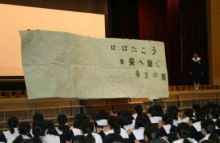

この日のために1・2年生は、3年生に「大きく羽ばたいてください」という思いを込めて、一羽一羽の鳩をかたどったカードにメッセージを書きました。そして、それが大空に羽ばたくように貼ったものをここで披露しました。3年生からは、

「おぉ~!」

というどよめきと拍手がおきました。

最後は3年生の番です。生徒会が事前にとったアンケート「ありがとうメッセージ」がBGMに乗せて語られました。それは、面と向かってはなかなか言えない、でも、卒業の前に伝えたい“思い”でした。しっかりそれを伝えた後は、いよいよ合唱「あなたへ」です。それは、 後輩たちが届くと思って伸ばした背中をまた何歩も先に遠ざけ、「まだまだ」と言っているかのような圧巻の歌声でした。1、2年生には、また新たな目標ができた瞬間だったように思います。

後輩たちが届くと思って伸ばした背中をまた何歩も先に遠ざけ、「まだまだ」と言っているかのような圧巻の歌声でした。1、2年生には、また新たな目標ができた瞬間だったように思います。

それぞれの学年が、「3年生のために」「後輩のために」と、自分ではない誰かを思って精一杯歌い、ともに過ごした時間を振り返った「3年生を送る会」。弥富中の歴史がまたひとつつながり、受け継がれた時間でした。

※それぞれの合唱の画像をクリックすると、その様子がご覧いただけます。

と言った時のお子さんの顔が忘れられず、日本で初めて、顔も名前も分からない“他人”への提供に踏み切ったそうです。

と言った時のお子さんの顔が忘れられず、日本で初めて、顔も名前も分からない“他人”への提供に踏み切ったそうです。 という音が校内に鳴り響きました。一瞬、何の音なのか、何が起きたのか分からず、友だちと顔を見合わせる子、きょろきょろする子。でも、ほとんどの子はその異常さに気づき、その場にしゃがみました。表情はとても不安げです。

という音が校内に鳴り響きました。一瞬、何の音なのか、何が起きたのか分からず、友だちと顔を見合わせる子、きょろきょろする子。でも、ほとんどの子はその異常さに気づき、その場にしゃがみました。表情はとても不安げです。