「ゲルニカ」をご存知でしょうか。

「ゲルニカ」はスペイン北部にある町です。1937年、スペイン内戦に介入するかたちでそのゲルニカにドイツ軍が無差別空爆を行いました。この空爆は焼夷弾が初めて本格的に使われた空襲で「史上初の無差別空爆」とも呼ばれています。当時、フランスのパリでその報を聞いたピカソは、自分の祖国であるスペインが焼け野原となったことに大きな悲しみと怒りを覚え、それを「ゲルニカ」として世に送り出しました。描かれているもの一つ一つをよく見ると、そこにはピカソが感じた悲しみや怒りがさまざまな形で描かれています。

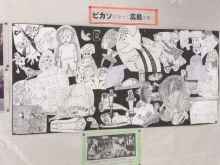

それから80年たった今年11月、2年生は広島へ出かけました。そこで目の当たりにした原子爆弾による惨状。そこを必死の思いで生き延びた被爆者の思い、等々。子どもたちはそこで何かを感じ、多くのことを考えました。今、それを新聞のようにまとめる作業を行っています。それとあわせて、美術の時間にその思いを絵で表しました。一人一人が感じたことを描き、それを切り取って黒い画用紙に貼ってクラスで1枚の「ゲルニカ-広島版-」を制作しました。

今、懇談にあわせてそれが教室の廊下に展示してあります。

12月4日(月)から10日(日)までは人権週間です。今でこそ「人権」という言葉をよく耳にするようになりましたが、まだまだ日本は人権についての意識が他の国ほど高くないのが現状です。だからこそ、こういう機会に身の回りにある人権について考えました。

12月4日(月)から10日(日)までは人権週間です。今でこそ「人権」という言葉をよく耳にするようになりましたが、まだまだ日本は人権についての意識が他の国ほど高くないのが現状です。だからこそ、こういう機会に身の回りにある人権について考えました。 【1年生】

【1年生】 「シューッ!!」

「シューッ!!」