6時間目。すべてのクラスを学級活動の時間にして、前期の通知表を子どもたちに手渡ししました。

教室を自習体制にし、担任は廊下で一人ずつ呼びます。出席番号順ですが、呼ばれるまでドキドキするのはどうも慣れない様子です。呼ばれて、先生の近くに行きます。一人1分ほどしか時間が取れないこともあり、多くの先生はすぐに通知表を広げて見せ、

「どうだった?」

と声をかけます。がんばったという実感がある教科の成績が上がっていた子は、小さく、

「よしっ!」

とこぶしをにぎりました。反対に、

「え、なんで…」

と次の言葉が見つからない子も。聞けば、テストなどもよかったそうですが、それが結果として表れていなかったようです。テストは成績(評定)を決める大きな要素ですが、それがすべてではありません。作品や提出物、日頃の授業中のノートやワークシート、発言などさまざまなものを含めて総合的に判断して、A・B・Cという評価を観点別に行い、そこから評定を出しています。

「教科の先生に、『このBをどうすればAにできますか』って聞いてごらん」

手にした通知表は、あくまでも今の段階での評価であり、これで子どもたちのすべてが決定付けられるわけではありません。ほんのちょっとでBになったのであれば、もうひとがんばりでAになれる可能性があるわけです。そんなふうに、次に繋がるような活用をしてほしいと思います。

「先生、こっち側(通知表の右側)って進路で見られますか」

「もちろん、全部見るよ」

「よし、後期もがんばろ!」

進路に関係するからという動機はどうかと思いますが、手にした通知表でもう次を見ていた子がいたことをうれしく思います。ご家庭でも、ぜひそんな見方をしていただき「これからどうしていくのか」を親子で語り合うきっかけにしていただけたらと思います。

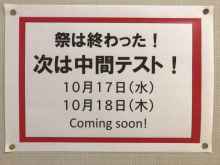

2日前に無事学校祭が終わり、10月の足音が聞こえてきました。前期が終わりに近づき、主役は3年生から2年生へ変わろうとしています。

2日前に無事学校祭が終わり、10月の足音が聞こえてきました。前期が終わりに近づき、主役は3年生から2年生へ変わろうとしています。

2年生も同様で、刻一刻と広島研修が迫ってきていて、それに向けてにさまざまな活動時間をどう生み出そうか苦心しているところです。

2年生も同様で、刻一刻と広島研修が迫ってきていて、それに向けてにさまざまな活動時間をどう生み出そうか苦心しているところです。