今日も午後から風が強くなり、まだ“ぽかぽか陽気”とはいきませんでしたが、子どもたちはグランドで、体育館で、それぞれの活動場所で部活動に励んでいました。額にはうっすらと汗もかきながら。子どもたちはこうした活動を通して少しずつ少しずつ成長して、間もなく始まる新しい学年に向かっての準備をしています。

そんな子どもたちと競うように、学校の周りのあぜ道にもたくさんのつくしが背を伸ばしています。暖かな春を少しでもたくさん感じようとしているようです。また、公園に足をのばすと、そこには桜の花が。

|

||

今日も午後から風が強くなり、まだ“ぽかぽか陽気”とはいきませんでしたが、子どもたちはグランドで、体育館で、それぞれの活動場所で部活動に励んでいました。額にはうっすらと汗もかきながら。子どもたちはこうした活動を通して少しずつ少しずつ成長して、間もなく始まる新しい学年に向かっての準備をしています。

そんな子どもたちと競うように、学校の周りのあぜ道にもたくさんのつくしが背を伸ばしています。暖かな春を少しでもたくさん感じようとしているようです。また、公園に足をのばすと、そこには桜の花が。

修了式の午後から、大きな音が響いていました。その元をたどると子どもたちの下駄箱の前、昇降口でした。授業参観や懇談、PTA活動等でお越しいただいた時にお気づきだと思いますが、昇降口とその手前のプラザとをつなぐ部分にすき間ができていて、敷いてあるレンガもいくつかはがれている状態です。一見、地盤沈下のように見えますがもともとの土地の柔らかさも原因ではないかとのことです。

修了式の午後から、大きな音が響いていました。その元をたどると子どもたちの下駄箱の前、昇降口でした。授業参観や懇談、PTA活動等でお越しいただいた時にお気づきだと思いますが、昇降口とその手前のプラザとをつなぐ部分にすき間ができていて、敷いてあるレンガもいくつかはがれている状態です。一見、地盤沈下のように見えますがもともとの土地の柔らかさも原因ではないかとのことです。

しかし、子どもたちが毎日通るところ、4月になれば希望に胸をふくらませた子たちが最初にそこを通り、教室に向かうところです。そこが傷んだままでは、その高まる希望に水をさすことになってしまいます。そこで、市教委のご好意でこの年度末に工事をしていただけることになりました。今日は職人さんが、はがしたレンガのところにモルタルを流し、基礎部分をならしてみえました。ありがとうございます。

|

|

本校が道徳について研究を進めるにあたり、継続的にご指導をいただいている柴原弘志先生(京都産業大学)にお越しいただき、研修会を行いました。他の学校からも20名弱の先生もみえ、まず2年生の「ジコチュウ」という授業をご覧いただきました。残って学級の仕事をしていても、自分の分が終わったらさっさと帰ってしまうクラスメイトに「ジコチュウ」という言葉を投げかけてしまった「僕」が、後でその事情を知ることになり、自らの発した言葉を悔いる教材から、「僕」の心の変化を考えました。

大勢の方が参観している中、多少の緊張感はあったものの、子どもたちは自分の考えを自分の言葉で発表していました。

授業を終えた後、会場を図書室に移し、その授業の振り返りをしました。10人ぐらいの4つのグループに分かれて討議し、そこでは子どもたちに負けないくらいの活発な意見交換が行われ、授業を通してよい“学び”ができたと感じました。

そして、最後に柴原先生からご講演をいただき、その中で、

・子どもたちは頭ではこうすべきだとうことは分かっている。でも、実際にはそうできない自分がいる。教材に出てくる人物、出来事を「自分ごと」として考えさせなければならない。

・「人間の生き方」ではなく、「自己の生き方」が求められる。

という言葉が印象的でした。

|

|

中学校ではいよいよ4月から道徳が「特別の教科」として教科書も用いますし、通知表にコメントも書かれるようになります。こうした研修会を通して学びを深め、道徳の授業が子どもたちの心の成長を促す場になるよう準備を進めたいと思います。

明日は新しい学年・学級になって最初の授業参観・PTA総会です。例年、多くの保護者の方にお越しいただきうれしく思います。特に、この4月の授業参観は、「同じクラスに誰がいるんだろう?」「どんな先生だろう?」と保護者の方にとってもとっても関心が高いのではないでしょうか。

しかし、例年、多くの方が廊下に立ってみえ、あまり教室に入ってみえない光景を見ると、少し残念な気がします。今、教室を回っていると、子どもたちも担任も、その期待・関心に応えるべく授業を進め、教室環境も整えつつありま す。教室の中には、係活動表や小学校でもおなじみの「自己紹介カード」が貼られているクラスもあります。それらからもお子さんのクラスの様子が分かるのではないでしょうか。

す。教室の中には、係活動表や小学校でもおなじみの「自己紹介カード」が貼られているクラスもあります。それらからもお子さんのクラスの様子が分かるのではないでしょうか。

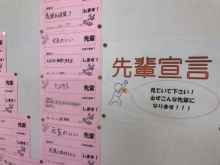

また、こちらは廊下になりますが、子どもたちの今年の抱負が貼られています。その中で、初めて“先輩”と呼ばれるようになった2年生は「先輩宣言」が。みんないいこと書いています。こちらもぜひ、ご覧ください。