生徒会活動。小学校では「児童会活動」と呼んでいて、執行部やさまざまな委員会が活動を行っていました。それだけだと、ただ呼び方が変わっただけのように思うかもしれませんが、小学校と中学校の大きな違いが一つあります。それは、「総会」があることです。

昨年度の反省をふまえ、今年度の活動のねらいや計画を発表し、それを会員である全校生徒に承認してもらいます。会社や先日のPTAのような団体などで行われている総会と同じで、みんなの意見でつくり上げるという手順を踏んでいます。上の写真をクリックすると各委員会、執行部の目標や計画をご覧いただけます。どの活動も拍手多数で承認され、今年の生徒会活動がいよいよ動き出します。

その中で、生徒会テーマも決まりました。今年は、「挑戦」というキーワードで各クラスから募集し、

「咲かせよう 夢への蕾 無限の挑戦」

です。さぁ、どんな挑戦する姿を見せてくれることでしょう。期待しています!

生徒総会(4月27日)

不易(4月25日)

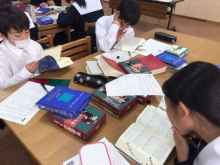

今日は、そんな「不易」な授業を紹介します。左の写真は図書室での1年生の国語の授業です。机の上には分厚い「国語辞典」「漢和辞典」「古語辞典」がどんと置かれ、子どもたちはそれを懸命にめくって調べていました。今は電子辞書が普及し、ポケットに入るくらいのそれさえあれば、いとも簡単に調べることができる時代ですが、やはりこうして手や目を駆使して調べることで、定着度が違います。

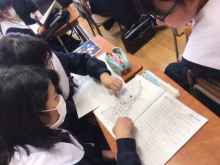

もう一方は、3年生の数学の授業です。二人の数学の先生が赤ペンを持って、一人一人の解答を見て回っていました。そして、

「よし、正解!」

とすぐその場で丸をつけます。これは「丸つけ法」と呼ばれる手法で、子どもたちは自分の努力に対しすぐに評価してもらえるので、効果があるといわれています。

一見、地味な授業スタイルかもしれませんが、間違いなく子どもたちの力になる指導法です。

授業参観&PTA総会(4月21日)

今年度最初の授業参観を行いました。授業が本格的に始まってちょうど1週間ほどたったところです。最初ということで、どのクラスも担任の授業を参観いただきました。新しいクラス、新しい先生の授業はいかがだったでしょうか。まだ“よそいき”のぎこちなさを感じたものの、時折笑い声も聞こえ、意見や班での話し合い活動なども声がよく出ていたように思います。前日のホームページでお願いしたように、教室の中 まで入って掲示物などもしっかりご覧いただいている姿もあり、とてもうれしく思いました。

まで入って掲示物などもしっかりご覧いただいている姿もあり、とてもうれしく思いました。

授業参観のあと、学級PTAで担任からあいさつをさせていただき、すぐに場所を体育館にかえてPTA総会が行われました。28年度の活動ならびに決算報告につづき、29年度の役員・委員や活動計画、予算案などが承認され、新しい年度もPTA活動もスタートしました。今年度も、子どもたちを、また、弥富中学校をお支えいただきますようお願いします。

本格的に授業が(4月18日)

先週はクラスの目標や係活動・委員会活動などを決める時間を多くとりました。でも、ここをさらっと済ませてしまうと、ずっとそれが尾を引くので、ここはどこのクラスも時間をかけて取り組んでいました。

そして、ようやく金曜日あたりから授業が始まりました。学年はもちろん、教科担任も新しくかわったという子も多いのではないでしょうか。どんな滑り出しをしたかのぞいてみると…。

「はい、これ分かる人」

「はい!」「はいっ!」

多くの子が手が上がります。しかも、ピンとまっすぐ上に。

「うわ、すごいね」

先生からは、思わずうれいし声も。隣のクラスでは、机を班にして詩の勉強です。ここでもしっかり声が出て詩の朗読をお互い発表し合っていました。

3年生は、全国一斉に行われている「学力学習状況調 査」に取り組んでいます。ここは1・2年生とは違い静寂に包まれています。

査」に取り組んでいます。ここは1・2年生とは違い静寂に包まれています。

それぞれの学年がその発達段階にあわせたスタートをしたようです。

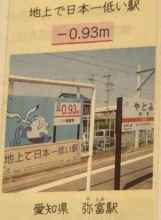

ちなみに1年生の数学の授業は「正の数・負の数」でしたが、その教科書に、なんと「JR弥富駅」が取り上げられていました。地上にある駅で日本一低いところにある駅ということで、そこから「-(マイナス)」という負の数を学習していくようです。

地区別会議(4月10日)

今日は午前中3時間は学年や学級で過ごし、給食を食べた後は「地区別会議」を行いました。小学校でいうところの通学団会議です。中学校は通学団というものはつくりませんし、登下校も基本的には個人で行います。

しかし、決められた通学路はありますし、地区によって危険な所や気をつけて走らなくてはならないところもあります。その確認をするために地区ごとに集まりました。そこでひときわ役立ったのが「ハザードマップ」です。昨年度のPTA生活委員会の方々が作成してくださったもので、それを一人一冊持ち、

「はい、まず、自分の家の場所は分かるかな」

「そこから学校へ来るまでの道で、危険な場所はないですか」

等々、具体的にアドバイスができました。

昨年度から少しずつ並列走行が少なくなった弥富中学校です。今年も大きな事故のない一年にしたいものです。