江田島青少年交流の家を出発した子どもたちは、再び「広島平和記念資料館」へやってきました。昨日はその周辺の公園を巡り、今日は資料館の中を見学するという日程です。

江田島青少年交流の家を出発した子どもたちは、再び「広島平和記念資料館」へやってきました。昨日はその周辺の公園を巡り、今日は資料館の中を見学するという日程です。

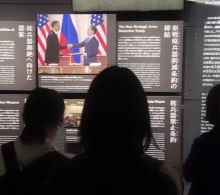

資料館は今、改築中で、展示物もかなり一新してありました。これまでは人形や模型などを多く使っていましたが、新しい展示コーナーはコンピュータを駆使して映像資料を多く見ることができました。また、タプレットのように自分自身で画面を切り替えることもできるようになっていました。そのために子どもたちは、説明パネルを見るだけではなく、自分の興味関心の あるところを深く調べていました。

あるところを深く調べていました。

ここで見せた子どもたちの目は、この二日間で一番強いまなざしでした。いや、正確には、目で資料を追っているというよりは心が揺さぶられているという印象を受けました。時間に限りがあり、十分な理解ができ ないまま資料館を後にした子どもたち。いつか必ず、ここを再び訪れてくれることと信じています。その時に自分の子どもも一緒なら、必ず「平和の語り部」となってくれることを信じて、広島を後にしました。

ないまま資料館を後にした子どもたち。いつか必ず、ここを再び訪れてくれることと信じています。その時に自分の子どもも一緒なら、必ず「平和の語り部」となってくれることを信じて、広島を後にしました。

広島研修6(11月8日)

広島研修5(11月8日)

広島の夜は子どもたちの味方でした。心配していた冷え込みもさほどなく、子どもたちはぐっすりと眠れ、朝になっても、ほらこの通り(笑)体調を大きく崩す子もほとんどありませんでした。

広島の夜は子どもたちの味方でした。心配していた冷え込みもさほどなく、子どもたちはぐっすりと眠れ、朝になっても、ほらこの通り(笑)体調を大きく崩す子もほとんどありませんでした。

でも、起床の時刻とともにさっと起き、身じたくやシーツの片付けなどを手際よく行います。同じ部屋の仲間と協力する姿も見られました。こんなところに、1年生の時のオリエンテーション合宿での経験が生き ているのでしょうか。

ているのでしょうか。

朝のつどいは、昨夜からの雨で下が濡れているので、体育館で行いました。同宿となった自動車メーカーの新入社員研修の方々と一緒に、元気よくあいさつを交わし今日の活動への決意を述べました。その後の朝食もしっかりいただき、今日のエネルギーを補給し、さあ二日目のスタートです。

★昨日、「被爆ピアノ」で歌った「COSMOS」の動画をアップしました。その写真をクリックしてご覧ください。

広島研修4(11月7日)

「いただきま〜す!」

「いただきま〜す!」

まっすぐな気持ちで歴史に向き合ってきた子どもたちが、いつものはじける笑顔を見せてくれたのが夕食の時間です。今日の献立は、「麻婆丼」をメインに何種類ものバイキングでした。お昼が戦時中を少し体験するためのしげるちゃん弁当でしたから、皆、お腹が空いていたようでたくさん食べました。

その後は「被爆ピアノ」鑑賞と合唱です。「被爆ピアノ」とは、その名の通り投下された原子爆弾によって被爆したピアノです。

その後は「被爆ピアノ」鑑賞と合唱です。「被爆ピアノ」とは、その名の通り投下された原子爆弾によって被爆したピアノです。

「被爆ピアノは、日本にしかありません」

という、調律をした方の言葉に「はっ」としました。そうなんです。日本は唯一の被爆国なんです。広島や長崎で無数のガラス片を浴びたピアノ。命を吹き込まれたそれは、私たちにすてきな音色を聴かせてくれました。子どもたちの聴き入る目がそう物語っていました。

お礼は学校祭で歌った「COSMOS」 です。被爆ピアノがそのメロディを奏でてくれ、先ほど演奏と歌を聴かせてくださったお二人がそれをしっかりと聴いてくださり大きな拍手をくださいました。合唱画像をクリックすると動画でご覧いただけます。子どもたちの歌声とともに、被爆ピアノの音色もお聴きください。

です。被爆ピアノがそのメロディを奏でてくれ、先ほど演奏と歌を聴かせてくださったお二人がそれをしっかりと聴いてくださり大きな拍手をくださいました。合唱画像をクリックすると動画でご覧いただけます。子どもたちの歌声とともに、被爆ピアノの音色もお聴きください。

思っていたより冷えなかった広島の夜が、子どもたちを温かく包み眠りにつかせてくれました。おやすみなさい。

福祉実践教室(11月7日)

午前には「認知症サポーター養成講座」を受けました。弥富市内には、約1000人弱の認知症患者がいると推計されているそうです。認知症について正しい知識を身に付け、中学生が認知症の人と出会ったときに、どんな対応ができるのかを学びました。

午後からは、弥富市社会福祉協議会の協力を得て「福祉実践教室」を行いました。開講式のあと、「車いす」「手話」「音訳」「点字」「視覚障害者ガイドヘルプ」「高齢者疑似体験」に分かれて、体験しながら勉強しました。それぞれの講座に、真剣に取り組んでいる姿が、印象的でした。

誰もが認知症になったり障がいをもったりする可能性があります。認知症の人もそうでない人も、障がいのある人もない人も、みんなが笑顔で毎日を送ることができるために、まず偏見をもたないこと、そして出会ったときに何か手助けが必要かどうかを聞き、必要な手助けが当たり前にできる大人に育って欲しいと思いました。

広島研修3(11月7日)

「黙とう」

広島平和記念公園に降り立った子どもたちは、最初に「原爆の子の像」の前に向かいました。手にはみんなで折った千羽鶴が。その中には保護者の方に折っていただいたものも入っています。そんな思いのこもった鶴を代表の子がそっと献呈しました。そして、代表の子が打ち鳴らす鐘の音が響く中、黙とうをささげました。ほんのわずかな時間でしたが、静寂が公園内、そして子どもたちの心の中に広がりました。

その後、12のグループに分かれ、それぞれにガイドボランティアの方について、公園内を案内していただきました。どの場所にも歴史があり、そこから立ち上がった願いがありました。子どもたちは、そんなガイドさんの言葉にしっかり耳を傾け、メモをとっていました。

その後、12のグループに分かれ、それぞれにガイドボランティアの方について、公園内を案内していただきました。どの場所にも歴史があり、そこから立ち上がった願いがありました。子どもたちは、そんなガイドさんの言葉にしっかり耳を傾け、メモをとっていました。

平和記念公園での最後は、実際に被爆された中西巖さんからお話をうかがう時間です。中西さんは1945年8月6日、広島の中心地から少し離れた所にみえ、翌日に親戚を探しに市内に入り被爆されたそうです。

「話すのは勘弁してもらいたい」

と切り出した中西さん。その理由を語り始められました。

「なぜなら、多くの人が亡くなっているのに自分は生き残りました。申し訳ない気持ちがあります。でも、そのことを伝えていかなくてはならないという思いで話をさせていただきます」

「なぜなら、多くの人が亡くなっているのに自分は生き残りました。申し訳ない気持ちがあります。でも、そのことを伝えていかなくてはならないという思いで話をさせていただきます」

と。当時の映像を映し出しながら話されるその内容は、本で読むよりもテレビで観るよりも、鮮明に、そして重く届きました。

「終戦。恥ずかしいけどうれしかった」

と話を終えられた中西さんの言葉は、きっと当時は口に出すことも許されなかったことでしょう。しかし、この言葉に、一歩を踏み出した力強さを感じました。

「くり返してはいけない歴史を後世に伝えていきたいと思います」

中西さんに、誓いを込めたお礼を述べ平和記念公園を後にしました。